界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 姜妍

在《乡土中国》一书中,社会学家费孝通有过一个著名的论断:“中国社会是乡土性的。”在中国城镇化率已达66.2%的今天,人们谈及的乡愁,似乎也依然与乡土紧密相连。但书评人维舟指出,近现代中国文学中的城市与农村各自都有两种截然不同的道德想象:农村即是淳朴、温情的,也是愚昧、封建、落后的;城市既是文明、先进的,也是堕落、反动、物欲横流的。在他看来,“现在去重新理解乡村社会,不止是理解乡村本身,甚至是重新理解中国。”

在昨晚于上海建投书局举办的上海书展系列活动上,维舟与历史学家许纪霖及作家毛尖,围绕“海外中国研究丛书·精选版第四辑”的六本著作展开了一场关于乡土中国的讨论。

乡村一直是一个批判性符号,用来反思城市化的弊端

许纪霖注意到,现代人——特别是都市人——有着越来越浓的乡愁和乡土想象,这个现象是伴随着由社会精英主导的城市化出现的。1905年科举废除后,乡村精英纷纷进城,正是此时,对乡土的怀恋开始出现。李大钊、梁漱溟等知识分子曾对上海深恶痛绝,认为十里洋场毒害人心。李大钊因此号召年轻人回归乡村田园;梁漱溟带领学生前往山东推行乡村建设和中国文化复兴。“这背后恰恰是一种对现代化的反弹,乡村成为针对都市的批判符号,反思城市化的参照物。”

至1990年代,中国现代化已二次起步,但对乡村的迷恋和田园精神的呼唤依然绵绵不绝。许纪霖在贾平凹出版于90年代的小说《废都》中看到了从李大钊开始的、对所谓乡土的呼唤迷恋,“虽然《废都》里的男主在城市里活得有头有脸,但他依然觉得乡村是最值得怀恋的。”

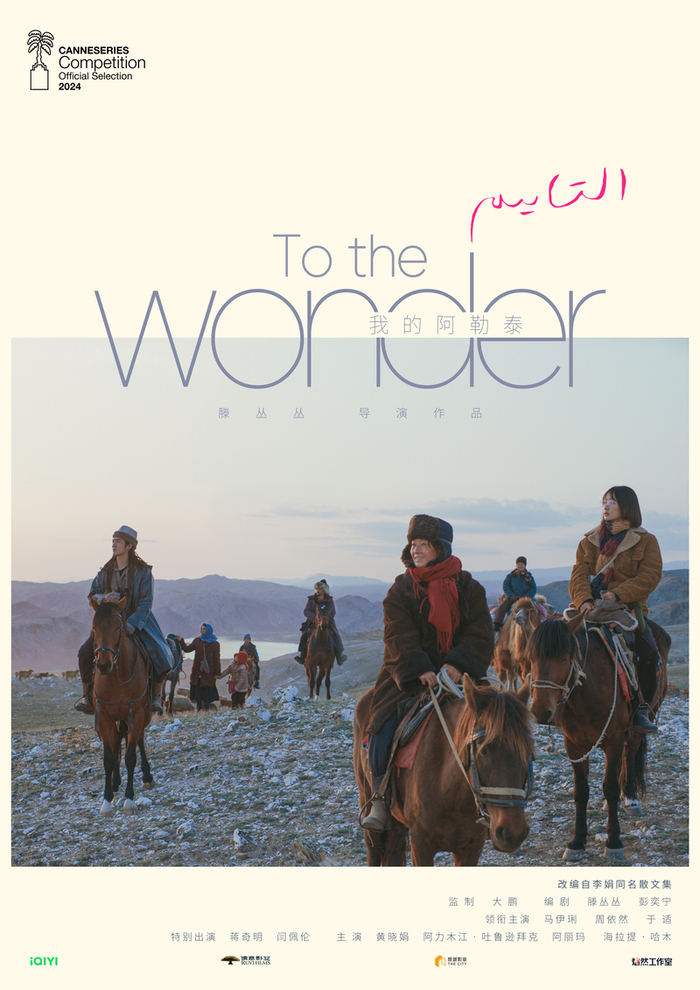

在他看来,今年电视剧《我的阿勒泰》的热播更是将人们的怀乡之情从田园带向了牧场,“《我的阿勒泰》火成这样,似乎就是在告诉人们,你有另外一种活法。农耕文明还不够带劲,还要去游牧文明——这是一种非城市化的、反城市化的活法,那里没有内卷,是高雅的躺平。乡村、乡土恰恰是相对城市而言的,越是在都市沉浸得久,越会想象田园是美好的。”

通过海外中国研究获得一种观察乡村的方法

身为崇明岛出生长大的70后,维舟深知乡土社会的黑暗面,比如人际关系过于绵密、人情大于公义、弱势群体容易招致欺凌等等。他指出,“社会”这个词虽然在古汉语中就存在,但现代意义的“社会”是通过近代日本人用“社会”翻译“society”引进中国的,古代中国不存在国家-社会的二元结构,农村社会或乡土社会虽然早就存在,但只有等到西方社会学的传入才使得研究乡土社会成为可能。

在他看来,海外中国研究中的乡村题材作品以一种中立、理论化的视角去研究中国乡村社会,能够给予我们许多启发。近代以来中国本土的乡村研究往往带有研究者浓厚的个人感情和政治目的,他们经常认为乡村是有待改造的对象。“海外研究者没有这样的冲动,反而会带来一些更有意思的视角。”

许纪霖在分析“海外中国研究丛书·精选版第四辑”的六本著作时将它们分为两类。一类是宏观性的,善于提出大框架和结构性问题的作品,比如施坚雅的《寻找六边形:中国农村的市场和社会结构》和杜赞奇的《文化、权力与国家:1900-1942年的华北农村》。《文化、权力与国家》对许纪霖的启发尤其大,这本书如今已是历史学研究生的必读书。在他看来,杜赞奇在这本书中提出了“权力的文化网络”这个极具生产性的概念,即权力的形成和运作需要借助当地已有的文化网络,包括家庭、士绅、信仰团体等。许纪霖曾借用这个概念研究上世纪二三十年代的上海。杜赞奇研究的独到之处,在于他提供的理论框架能够超越某一特定地区的研究,具有某种普遍意义。

[美]杜赞奇 著 王福明 译

江苏人民出版社 2024-5

第二类是人类学家或历史学家以人类学的方法撰写的作品。许纪霖观察到,如今做乡村研究的中国学者大多为社会学家,社会学强调外部视野和客观中立的抽样调查,用数据说法。但这种研究方法的弊端是缺乏内在的关照视野,过于冷冰冰。相较而言,人类学注重内部视角,学者本人哪怕是个外乡人,也会努力与村民打成一片,获得第一手的感性认识,然后从中提炼出有普遍人类学价值的结论。

许纪霖还认为,海外人类学家善于提炼总结,值得中国的研究者学习。他以《以竹为生:一个四川手工造纸村的20世纪社会史》为例,“在20世纪,随着中国现代化发展,一个四川的造纸村也面临着一个变迁——对中国来说,手工业技术是一种稀缺资源,一般不传外人,才能获得这种稀缺垄断性资源。如何在20世纪变化的环境里重新整合分配这种稀缺资源?作者从这个角度切入,把原本似乎纯粹的技术史写成了社会史。”

[德]艾约博 著 韩巍 译 吴秀杰 译

江苏人民出版社 2024-5

毛尖在阅读《山东台头:一个中国村庄》时强烈感受到,一个优秀的人类学家必须具有双重的文化参与——这本书的作者杨懋春不仅是一个带有主观情感的台头本地人,也以学者的距离感重新打量他的出生地。这种双重的态度往往是如今的非虚构写作者难以具备的。“很多书里探讨了一个村子里如何处理家庭婚姻关系,我的学生也会写当地村里的婚姻嫁娶,但经常会自我代入。我发现这套书的作者基本没有这样的一种‘手感’,当事人是怎么说的,他们就怎么记录。非虚构作者很容易代入,特别是从城市人的观点去想象乡村人的生活。站在文学专业的角度来看,这套书特别值得当代写作者学习。”

杨懋春 著 张雄 沈炜 秦美珠 译

江苏人民出版社 2024-5

农村在城市化的浪潮中衰败吗?

维舟提出,“农村在城市化的浪潮中衰败”似乎是如今人们谈论农村时的一个普遍基调,“很多人认为乡村的变化是一种坏的变化,不是好的变化。乡村被商品、资本渗透,年轻人出走。我们看到大量乡土社会衰败萧条的描述。”

许纪霖认为,或许可以从《纠纷与秩序:徽州文书中的明朝》中得到历史启示——农村的衰败与乡绅的消失直接相关。传统中国“皇权不下乡”,乡村秩序主要是一种由乡绅(他们是秀才或告老还乡的官员)管理领导的自治秩序。乡绅在传统中国就是地方精英,他们的角色是双重的:官员面前代表百姓,百姓面前代表官员。1905年以后,农村地区的读书人纷纷前往城市,乡村空心化后权力中空由土豪劣绅攫取。而中国革命的胜利,很大程度上依靠的是农民对土豪劣绅为非作歹的痛恨。

[日]中岛乐章 著 郭万平 译

江苏人民出版社 2024-5

在许纪霖看来,一个公民社会不仅需要建设制度,也需要依靠人:“农村的凋敝和失落,不分析经济原因、制度原因,仅仅从人的因素来说,就是没有乡绅了。一个社会要有活力,需要有行政秩序以外的自发秩序。农村不再有自发形成的秩序。要以怎样的方式让乡村自发产生自己的精英,中国乡村的希望大概在这里。”

维舟认为,我们应当抛弃乡村社会和乡村生活应当回归传统这种一厢情愿的想法。在他看来,乡村社会的温情美好可能也将随着世代更迭而逐渐散去,和老一辈农村人紧密的人际关系相比,新一代年轻人只是住在乡村,却不一定有乡村的温情,他们的生活形态可能和城市人并无二致,他们同样可能是个体化的、强调边界感的、对集体生活保持冷漠的人。

他注意到,如今的崇明岛与他儿时的崇明岛相比有了很大的变化。引入城市化的管理经验后,崇明岛变得干净整洁,人与人之间的边界感也强了很多,整体而言居住环境有了很大提升,更为舒适。维舟因此认为,乡村以后的出路不是回到以往的乌托邦,而是向前走。“乡土情感和真实生活是两回事,”他说,“不只从情感上和乡土绑定,是一种更为可取的态度。”

还没有评论,来说两句吧...